Manfred Fuhrmann寫到:「所謂語藝學,像是古代世界所有由希臘人所創造的教育學習,而羅馬人則充分地採用其形式與主題,他們在希臘文化中獲得其最終的教育綱領」。以希臘式的語藝研究位居羅馬自由教育的中心,是因為「語藝學是使人在政治中獲得個人成功的一個手段」、「語藝提供了進行政治辯論的一個方法」、「語藝學發展了文雅、智慧、精巧的口語技能」。換句話說,語藝學扮演著羅馬教育中十分重要的角色。

羅馬時代有著名的語藝學家如西塞羅(Cicero),也有成功的語藝教育者昆體良(Quintilian),他們豐富的知識成果深深地影響著歐洲文明的興起,甚至直到美國的民主革命。在人類歷史上從來都沒有一個如羅馬時期般,由語藝學來主導豐富的教育方法與內容,而這正是「人文」概念的誕生。

語藝學與政治權力

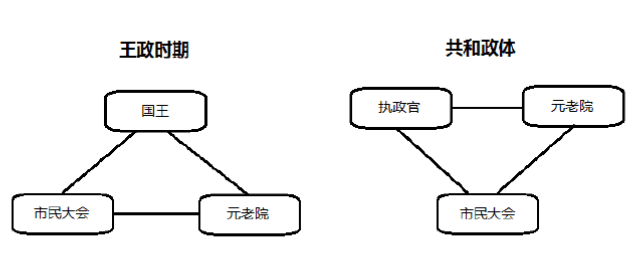

當我們談到羅馬或羅馬的世界,乃指涉一段富含多樣政治形式的期間,至少從西元前300年到西元400年間,羅馬橫跨了兩種不同的政體,羅馬共和時期與羅馬帝國時期。(羅馬最初是王政體制,但並非是世襲的帝制,而是由兩大民族輪流執政)

在共和體制下,羅馬的主權政治成立,其由選舉產生執政官,並且由元老院(senate)與市民大會(popular assemblies)組成共和國。然而這並非指的是西方意義上的民主政治,只有擁有土地或成為特定組織的成員,方握有投票的權利。

元老院的組成為符合資格的300人等,其權力來自於他們身分資格,但隱含著羅馬共和政治思想的人格特質(character)假設。在羅馬共和時期的社會與政治環境中,十分注重人格特質(ethos),他們相信良好的品德對於成功的言者而言是至關重要的。這必須通過「教育」來達成,而家庭則是其中心。羅馬社會生活的每一個方面,都以家庭作為中心而轉動,特別是圍繞著父親的權力(patria potestas),父親對小孩的支配,幾乎與奴隸無異,直到父親死亡才終止。除了父親扮演的教導角色,當孩子成年時(通常是在14歲),父親會帶著孩子去請求名士指導,學習政治演說述與治邦之述,這樣的教育不是注重是智識發展,更注意的是自制恭順的精神,體現嚴格的道德。

在共和羅馬複雜的制度系統中,有著微妙的平衡關係,有時候單單是一個團體或是一個人,便可以阻止政策實施,說服性的演說則是最關鍵的一環。當一位如西塞羅這樣的參政者在元老院發言時,便展現了他的權威與能力。由此觀之,修辭能力是權力的關鍵因素,這跟整個羅馬的政治規則、教育理念與對人的期待有關。

語藝學與羅馬教育

羅馬的共和時代的正式教育是沉浸與希臘文化與語言之中,而語藝學則是其核心。古典主義者Grube著重於此特點,他認為這幾乎是羅馬的高等教育的基本內容。Troup也同意,語藝學就是羅馬帝國的教育系統。羅馬的語藝學式教育與現代的教育方式有所不同,由於現代教育十分依賴書面文本,我們總會以為古希臘與羅馬也是如此。但事實並非這樣,希臘與羅馬教育主要以「口說」作為媒介,並深刻地影響著政治領域。古地中海世界的口說教育的另一個要點是,記憶力訓練被認為比基於文本的文化更為重要,記憶力對於表達、影響、教育具有關鍵的意義。對於羅馬共和時代的學生而言,所有的與藝教學都是用希臘語來進行,並遵守著希臘的語藝學傳統,嚴格且有條理地進行一種「文化理想」上的教導。

然後逐漸地,一種融合希臘化的希臘(Hellenistic Greece)與羅馬民族傳統的「新希臘-羅馬文化」形成。此時我們可以透果西塞羅的教育思想來把握羅馬的語藝與文化,如果說早期羅馬的教育是概括在「偉大的禮俗」,那麼進入到西塞羅時期,則是不過分強調家庭傳統價值與「教導」(instruction,帶有希臘教育的意義)的「人文精神」(humantas)。這個詞彙有文化、同情、禮節、仁慈的意思,它意味著與「教導」的區異,如果說希臘是重視「教育」(educatio),那羅馬則是使用instituio,這樣對「人文」的重視漸漸讓羅馬的教育偏向「人的尊嚴」與「同情」的意味,且強調不會置身於任何人類事務之外。

良好公民的裝備

羅馬的修辭學提供了一個嚴格的教育制度,他促成了一個人成為成功又進步的公民。修辭學在個人與政治上與權力緊密的關係是顯而易見的,他是影響一個人是否被認為良好的關鍵。羅馬人學習了希臘人的修辭術,進而發展出了屬於自己的嶄新世界。如西塞羅、坤體良等理論家,他們在法庭修辭上發展到非常複雜的程度;朗吉駑斯也透過修辭研究讓拉丁文成為更細膩微妙的表達。聽眾是羅馬修辭學中相當重要的組成陳分,修辭學家們關心著聽眾的品味、感受、價值等。無論是西塞羅的智慧與雄辯,或是,坤體良定義了修辭是一個好公民所必須裝備的技術,羅馬的修辭學總是帶有道德的面向。修辭,即一種說得好、寫得好的、又可以打動人的能力,在羅馬最優良的修辭理論中,此能力總是帶著善待於國家與人民的道德回應。